先日の東北地区歯科医学会でもありましたが

歯の溝には歯ブラシの毛先が届かないため、フッ素塗布やフッ素洗口が有効なのです。

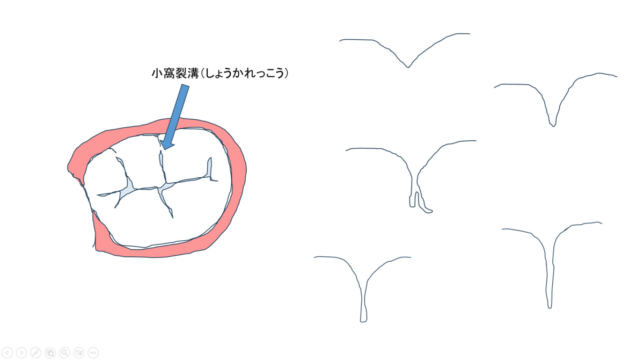

浅い溝、深い溝、複雑に分岐した深い溝、

途中ですぼんで中で広がる溝と個人によって形状は様々です。

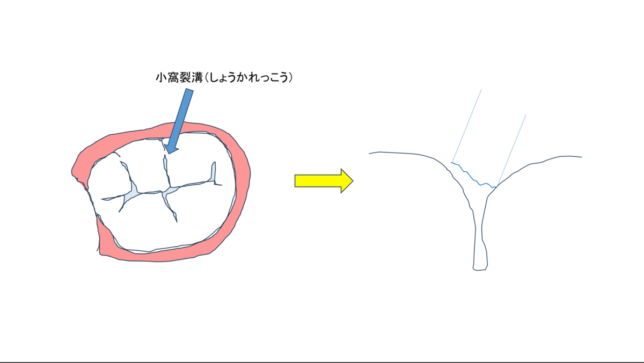

裂溝の幅は20ミクロン(0.02ミリ)程で、歯ブラシの毛先の直径は0.2ミリ程です。

顕微鏡レベルで見た場合をイメージするとこんなイメージ。

溝の形状によっては、これではどうやっても歯ブラシの毛先が届かないのです。

歯磨きを正しく適切にすることが基本ですが

歯磨きだけでのむし歯予防には限界があります。

そのため歯科医院での口腔ケア、フッ素塗布、フッ素洗口の併用が重要なのです。

また歯肉炎、歯周病予防には歯垢除去が重要なので

歯みがきが重要であることに変わりありません。